地方から東京や大阪のような大都市まで、日本全国には数々の神社と寺が存在する。竹林の中や山の斜面に建てられた大きな神社から、道路脇にある小さな神社までさまざまあるが、その建築様式は基本的にほぼ同じだ。また神社は神主と巫女によって管理されている。

寺社仏閣の造り

神社と寺には異なる建築様式があり、主に屋根の形で区別ができる。これらの建築様式は、日本語の「建てる」や「作る」を意味する「造る」に由来した「造り」と呼ばれる。神社仏閣の建築様式は、中国の建築や仏教に影響を受けつつ、時代とともに変化してきた。それでは代表的な建築様式をいくつか見てみよう。

日本伝統建築「神明造」

神明造の代表的な建築物は、日本でも最も有名な神社である三重県の伊勢神宮だろう。簡素さに美を見出すこの建築様式は日本古来からのもので、その起源は古墳時代(250-538年)までさかのぼる。未加工の木で建てられた神明造の神社は高床式で、千木や鰹木と呼ばれる部材で彩られた三角形の屋根が特徴だ。

日本最古の建築様式「大社造」

神社建築における最古の様式の一つである。その構造は他の神社と比べて独創的な様式で、古代の日本家屋の特徴を備えている。中心となる柱は「心御柱」とよばれることでも有名。大社造で最も有名な神社は島根県の出雲大社で、この様式の名前の由来にもなっている。その美しい流線型の屋根は桧皮葺きで最も厚い部分は約1メートルになる。現在の本殿は江戸時代の延享元年(1744年)に建てられ国宝に指定されている。屋根は、神明造同様に「切妻造」であるが、神明造が平入であるのに対し、大社造は妻入である。現在も高さ24メートルの威容を誇るが、平安~鎌倉時代には倍の高さを誇った。

美しき鳳凰堂

日本随一の華美な建築物とされる鳳凰堂は、貴族の豪奢な寝殿に触発されて建てられたため、さまざまな建築様式が混在している。もともとは阿弥陀堂と呼ばれたが、不死鳥が翼を広げたようなその姿から、後に鳳凰堂という呼び名で広く知られるようになった。日本の10円硬貨にも描かれているこのたても小野は、京都観光のハイライトの一つだ。

寺社仏閣の特徴

ここからは、寺社仏閣の敷地内にある一般的な建築物、装飾物について、紹介する。

鳥居:神社の門で、神聖な空間 と世俗的な空間をわけているもの。複数の鳥居がある神社も多く、京都の伏見稲荷大社などは本殿にたどり着くまでに1万基以上の鳥居をくぐる。ほとんどの神社には少なくとも1基の鳥居がある。また鳥居をくぐる際は真ん中通らず、端を歩くこと。真ん中は神様が通るとされている。

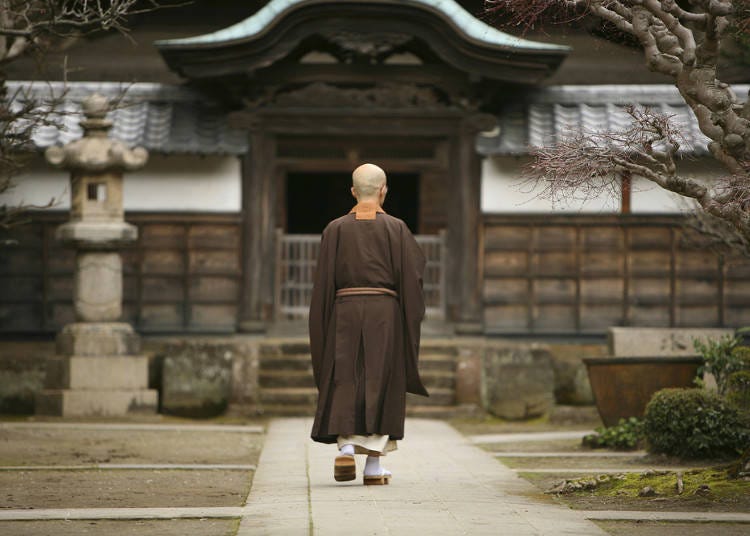

参道:神社へ続く道。参拝者はこの道を歩きながら、参拝にあたっての準備をする。神社に足を踏み入れる者は、穏やかな心持ちであることが望まれる。

手水舎:参拝者が水で自らの心身を清めるための場所で、「ちょうずや」とも呼ばれる。寺院にも神社にもあり、参拝者は本殿に近づく前に、ここで木柄杓を使って手と口を清める。

灯籠:参道に並んでいる石灯籠は、仏教の概念に基づいている。灯籠はそれぞれ「地」「水」「火」「風」「空」という世界を形作るとされる五大元素で構成されており、死後、人間の体がそれらの元素に戻っていくことを表している。

神楽殿:「神楽」とは神に奉納する歌舞のことで、「神楽殿」という建物で奏される。祝辞や式典が行われる建物でもあり、結婚式や能楽にも使用される。寺院にはなく、神社のみに設置されている。

絵馬:願い事を神に届けるための小さな木の板。寺院または神社の参拝者はここに願い事を書き、奉納する。絵馬にはさまざまな絵が描かれており、各寺社仏閣で独自の絵馬が売られている。

摂社と末社:神社の境内に建てられた小さな社で、その神社の祭神とゆかりの深い別の神が祀られている。あるいは祀られた神と、その神社との結びつきを深めるために建てられることもある。

狛犬:ライオンと犬が混ざったような想像上の生き物。寺院または神社に邪悪なものを寄せ付けないように、主に本殿の前に建てられる。また稲荷神社では狐、天満宮では牛など、他の動物が守護獣を務めることもある。

拝殿:本殿の手前に建てられた、神に祈りを捧げる場所。祭事や祈祷などもここで行われる。本殿と拝殿の間には参拝者は供物をそなえる幣殿という建物もある。

※価格やメニュー内容は変更になる場合があります。

※特記以外すべて税込み価格です。

この記事を読んだあなたにおすすめの施設

-

富士山と紅葉の絶景が広がる「富士河口湖紅葉まつり」を徹底解説!楽しみ方、アクセス、グルメ、もみじ回廊も

by: 島田みゆ

-

洗練されたデザイン性と高い実用性を兼ね備えた、「キングセイコー」の魅力を徹底解剖

by: LIVE JAPAN編集部

-

自然素材を生かした、昔ながらの日本の調理器具をお手軽に!3COINSで揃えよう

by: LIVE JAPAN編集部

-

富士山・河口湖の自然を満喫するならグランピングがおすすめ!「HOSHIFULL DOME FUJI」で宿泊体験

by: 島田みゆ

-

自然と日本文化の融合を楽しむ2日間の長野市周辺ドライブ旅行

by: ひで

-

3COINSのデスク収納グッズがすごい!統一感のあるデザイン&実用性を兼ねそろえたアイテム6選

by: LIVE JAPAN編集部